حين نرفض الهوية، ماذا نرفض فعلًا ؟

حين يُرفع شعار رفض الهوية، يبدو الموقف وكأنه إعلان تحرّر من قيود جاهزة، أو محاولة للانفصال عن تصنيفات مسبقة. لكن هذا الرفض، في كثير من الأحيان، لا يتجه نحو مفهوم محدد بقدر ما يصوّب على تصوّر ضبابي تراكم حوله عبر الزمن. فالهوية لا تُرفض لأنها فُهمت، بل لأنها قُدّمت في الوعي الجمعي بوصفها قالب جامد، مرتبط بالاستدعاء الحرفي للماضي، ومثقلًا بأحكام شكلية لا تعبّر عن واقع المكان ولا عن تحوّلات المجتمع. من هنا يبدأ الإشكال: حين يتحوّل الرفض من فعل نقدي واعٍ إلى ردّ فعل عام، يُقصي المفهوم قبل مساءلته، ويغلق النقاش قبل أن تتضح حدوده.

كيف اختُزلت الهوية إلى صورة نمطية؟

لم تتشوّه فكرة الهوية بسبب جوهرها، بل بسبب الطريقة التي جرى تلقينها وتمثيلها عبر الزمن. فبدل أن تُفهم بوصفها منظومة تفكير مرنة تستجيب لتحوّلات المجتمع، جرى اختزالها في صور جاهزة وعناصر شكلية مكرّرة، حتى أصبحت في المخيال العام مرادفًا للتقليد أو الانغلاق. هذا الاختزال لم يأتِ من رفض واعٍ، بل من تراكم ممارسات سطحية أعادت إنتاج الهوية كقالب بصري ثابت، منفصل عن سياقه الاجتماعي والاقتصادي. ومع الوقت، تحوّلت الهوية من أداة قراءة وفهم، إلى صورة ذهنية تُستدعى تلقائيًا، وتُرفض تلقائيًا معها، دون تمييز بين المفهوم وما عُلّق به من تمثيلات مشوّهة.

الخلط بين الهوية والتاريخ بداية الأزمة

بدأت أزمة الهوية حين جرى التعامل معها بوصفها زمن مضى، لا منهج مستمر. فالتاريخ، حين يُستدعى خارج سياقه، يتحوّل من ذاكرة معرفية إلى عبء رمزي، وتتحوّل الهوية معه إلى ممارسة استرجاعية لا علاقة لها بالحاضر. هذا الخلط بين ما هو تاريخي وما هو منهجي عطّل قدرة الهوية على التطور، وجعلها تُفهم كالتزام شكلي بالماضي، لا كعلاقة حية مع المكان والإنسان. ومع ترسيخ هذا الفهم، أصبح أي حديث عن الهوية يُستقبل باعتباره دعوة للعودة إلى الوراء، لا محاولة لقراءة الحاضر، وهنا تحديدًا تشكّلت الأزمة: حين فُصلت الهوية عن زمانها، وفُهمت بوصفها ذكرى، لا أداة تفكير.

ظهور الهوية أثر ناتج عن الوعي بالسياق

تُبنى الهوية العمرانية كأثر طبيعي لمسار تصميمي يبدأ بقراءة تحليلية للسياق وينتهي بتثبيت القرار المعماري؛ فهي تبرز عندما تستند المعالجات التصميمية إلى تفكيك منظومة متداخلة من المحددات، تشمل المناخ، والجدوى الاقتصادية، وأنماط الاستخدام، والعلاقات الفراغية. إذ كيف يمكن لوصفة طبية أن تنجح دون تشخيص دقيق للحالة؟ وبذات المنطق، يظل القرار المعماري محدود الكفاءة ما لم يستند إلى فهم دقيق لمكوّنات الموقع وطبيعة تفاعلها.

وقد تجسّد هذا الفكر عمليًا في مشاريع اختبرت العلاقة بين التشكيل المعماري وأداء المكان؛ ففي ساحة الكندي، جرى ضبط توزيع الكتل ومعالجة الظلال استنادًا إلى تحليل حركة المشاة، وأنماط التعرّض الشمسي، ومتطلبات الراحة الحرارية، بما أتاح تكوين لغة معمارية نابعة من شروط المكان وآليات استخدامه. وعندما يبدأ التصميم من رغبة مسبقة في “إنتاج هوية” بمعزل عن هذا الفهم، يتحوّل إلى إسقاط نموذج جاهز على سياق مختلف

لماذا فشلت نماذج «اللاهوية» في إقناع مستخدميها؟

قدّمت بعض نماذج «اللاهوية» نفسها بوصفها حلولًا محايدة أو عالمية، قادرة على العمل في أي سياق دون ارتباط مباشر بالمكان. غير أن هذا الطرح لم يفشل بسبب غياب الطابع المحلي، بل بسبب افتراض أن الحياد الشكلي يمكن أن يحل محل فهم الظروف المحيطة بالمشروع. فالمباني التي تجاهلت المناخ، وكلفة التشغيل، وأنماط الاستخدام اليومية، غالبًا ما بدت متشابهة في الشكل، لكنها عاجزة عن بناء علاقة مستمرة مع مستخدميها.

في المقابل، أظهرت مشاريع أخرى لم تُقدَّم بوصفها هويّاتية قدرة أعلى على القبول والاستمرار، لأنها التزمت بأساسيات السياق، وتعاملت مع البيئة والاقتصاد بوصفهما معطيات تصميمية لا قيودًا لاحقة. هنا يتضح أن الإشكال لا يكمن في غياب خطاب الهوية، بل في اختزال مفهوم العالمية إلى تكرار شكلي، يفصل المشروع عن واقعه، ويحوّل ما يُفترض أنه حل شامل إلى تجربة بلا جذور.

متى يصبح رفض الهوية حكم عشوائي؟

يتحوّل رفض الهوية إلى حكم سطحي عندما يُبنى التقييم على انطباعات مسبقة، لا على قراءة فعلية للسياق. ففي هذه الحالة، لا يُسائل المشروع من حيث علاقته بالمكان أو قدرته على الاستجابة لشروطه، بل يُصنَّف مباشرة ضمن ثنائيات جاهزة، مثل محلي وعالمي، أو تقليدي وحديث. هذا النوع من الحكم لا ينتج عن موقف نقدي مدروس، بل عن غياب إطار تحليلي يربط الشكل بوظيفته وظروفه.

وعندما يُستبعد السياق من عملية التقييم، يتحوّل النقد من أداة فهم إلى تعبير عن ذائقة أو توجه عام. وحينها لا تكون المشكلة في الهوية على اعتبارها مفهوم، بل في طريقة استدعائها أو رفضها دون تفكيك. عند هذا الحد، يُساء فهم الهوية مرة أخرى، لا لأنها فُرضت، بل لأنها أُلغيت دون إدراك ما تمثّله من علاقة بين القرار التصميمي والمكان الذي يُمارس فيه

ما الذي تقوله البيئة والاقتصاد ولا يقوله الشكل؟

تظهر محدودية الشكل حين يُفصل عن شروط البيئة والاقتصاد التي نشأ فيها. فالنماذج المعمارية لا تعمل بوصفها اساليب محايدة، بل كاستجابات لسياقات محددة. وعندما تُنقل هذه النماذج من بيئة إلى أخرى دون إعادة قراءة معطياتها، ينكشف الخلل، مهما بدت الصورة متقنة.

يتضح ذلك في مشاريع فندقية أو عمرانية تُستنسخ من مناطق باردة وتُطبَّق في مناخات حارة أو استوائية، كما في بعض النماذج المنفذة في جاكرتا أو في مرتفعات السودة. فالمشكلة في هذه الحالات لا تتعلق بجودة التنفيذ أو العلامة التجارية، بل بتجاهل أثر الرطوبة، ودرجات الحرارة، وكلفة التشغيل، وأنماط الاستخدام المحلي. النتيجة تكون مباني تعتمد بشكل مفرط على الحلول التقنية، وتفرض أعباء تشغيلية عالية، دون أن تبني علاقة حقيقية مع مستخدميها.

في المقابل، تظهر مشاريع أخرى قد تُوصَف بأنها “عالمية” في لغتها، لكنها نجحت لأنها انطلقت من فهم المناخ، وضبطت خياراتها وفق الإمكانات الاقتصادية، وراعت طبيعة الاستخدام اليومي. هنا يتضح أن البيئة والاقتصاد لا يحدّان من الإبداع، بل يقدّمان الإطار الذي يمنحه معنى، وهو جوهر ما يؤكد عليه ميثاق الملك سلمان المعماري.

التقنية ليست نقيض الهوية… بل اختبار الوعي بها

لم تكن التقنية في يوم من الأيام سبب في ضياع الهوية، ولا كانت هي الطرف المقابل لها. الإشكال يبدأ عندما تُستخدم التقنية كحل جاهز يعوّض غياب الفهم، لا كأداة تُبنى على قراءة واعية للمكان. فالتقنيات الحديثة، مهما بلغت كفاءتها، لا تحمل قيمة بذاتها، وإنما تكتسب معناها من السياق الذي تُوظَّف فيه، ومن الأسئلة التي تسبق استخدامها.

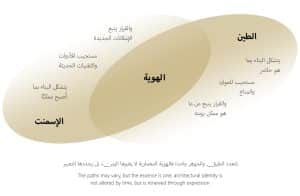

التحول من البناء بالطين إلى البناء بالإسمنت، أو من الاعتماد الكامل على التهوية الطبيعية إلى استخدام الأنظمة الميكانيكية، لا يُعد في ذاته إشكالًا، بل يصبح كذلك حين يُفصل عن أثره البيئي والاقتصادي والاجتماعي. فحين تُستدعى التقنية لمعالجة نتائج قرارات لم تُبنَ على فهم المناخ أو طبيعة الاستخدام، تتحول من أداة تطوير إلى وسيلة تغطية، ويُقدَّم المشروع بوصفه متقدم بينما هو في الواقع منفصل عن شروطه.

بهذا المعنى، لا تُقصي التقنية الهوية، بل تكشف طريقة التعامل معها. فهي إمّا أن تكون امتدادًا لمنهج واعٍ يوازن بين الإمكانات الحديثة ومتطلبات المكان، أو أن تصبح علامة على غياب هذا المنهج. وهنا لا يعود السؤال متعلقًا بمدى حداثة الحل، بل بمدى وعيه، ولا بكمية التقنية المستخدمة، بل بقدرتها على الانسجام مع واقعها .

إشكالية الفهم في خطاب الهوية

لا تظهر إشكالية الهوية في الممارسة المعمارية على أنها مشكلة تصميمية بقدر ما تكشف خلل أعمق في طريقة الفهم والتأهيل. فعندما تدرس العمارة على أنها مجموعة حلول شكلية أو تقنيات منفصلة عن سياقها، يصبح التعامل مع المكان تمرين على التكييف البصري لا على التحليل. في هذه الحالة، لا يدرب المصمم على قراءة المناخ أو الاقتصاد أو أنماط العيش، بل على اختيار نماذج جاهزة وإعادة توظيفها تحت مسميات مختلفة.

هذا الخلل لا ينتج عنه فقدان الهوية بقدر ما ينتج عنه سوء فهمها. فالمشاريع التي تتهم غالباً بعدم الانتماء ليست بالضرورة نتيجة رفض متعمد للسياق، بل نتاج ممارسة لم تؤسس على أدوات قراءة المكان. وعندما تغيب هذه الأدوات، يحمل مفهوم الهوية مسؤولية إخفاقات منهجية، وينظر إليها على أنها عائق بدل كونها مؤشر على غياب الفهم.

من هنا، لا يمكن معالجة الجدل حول الهوية دون مساءلة المنظومة التي تنتج هذا الجدل. فالمشكلة لا تكمن في تعدد البيئات أو اختلاف الثقافات، بل في مدى جاهزية المصمم لفهمها والتعامل معها. وحين يعاد بناء هذا الفهم على أسس تحليلية واضحة، تتراجع أزمة الهوية تلقائي، لأنها لم تكن أصل الإشكال، بل أحد أعراضه

فهم السياق كمسؤولية مهنية في تشكيل الهوية

بهذا المعنى، لا تُقاس الممارسة التصميمية بتشابه المخرجات أو بانتمائها الشكلي، بل بقدرة المنهج على الاستجابة لاختلاف السياقات. فالمصمم لا يُختبر بما ينقله من أنماط أو حلول سابقة، بل بكيفية تفكيك شروط المكان الذي يعمل فيه، وتحويلها إلى قرارات تصميمية متّسقة مع بيئته ومحدداته. وفي هذا الإطار، يصبح فهم السياق واحترام محدداته مسؤولية مهنية أساسية، خصوصًا عند العمل خارج البيئة المألوفة، حيث لا يبرّر اختلاف المكان إسقاط نماذج جاهزة أو تجاهل شروطه. عندها، لا تُستعار الهوية ولا تُفرض، بل تتشكّل باعتبارها أثر مباشر لقراءة السياق، ونتيجة منطقية لمسار تصميمي يبدأ بالفهم وينتهي بالملاءمة